先日、春の気配を探しに山を歩いていたとき、

ふと足を止めたその先に、

小さな朱色に近い花の塊がぽつり、ぽつりと枝先を彩っていました。

その植物の名は「三椏(ミツマタ)」。

黄色い花が多い中、

見かけたのは、こちらの朱色三椏。

三椏は、ジンチョウゲ科ミツマタ属の落葉低木。

名前の由来は、枝が必ず三つに分かれる独特の形からきています。

このユニークな枝ぶりが、どこか日本人の「三」という数字への

美意識とも通じているようで、

ずっと暮らしの中に溶け込んでいるような植物です。

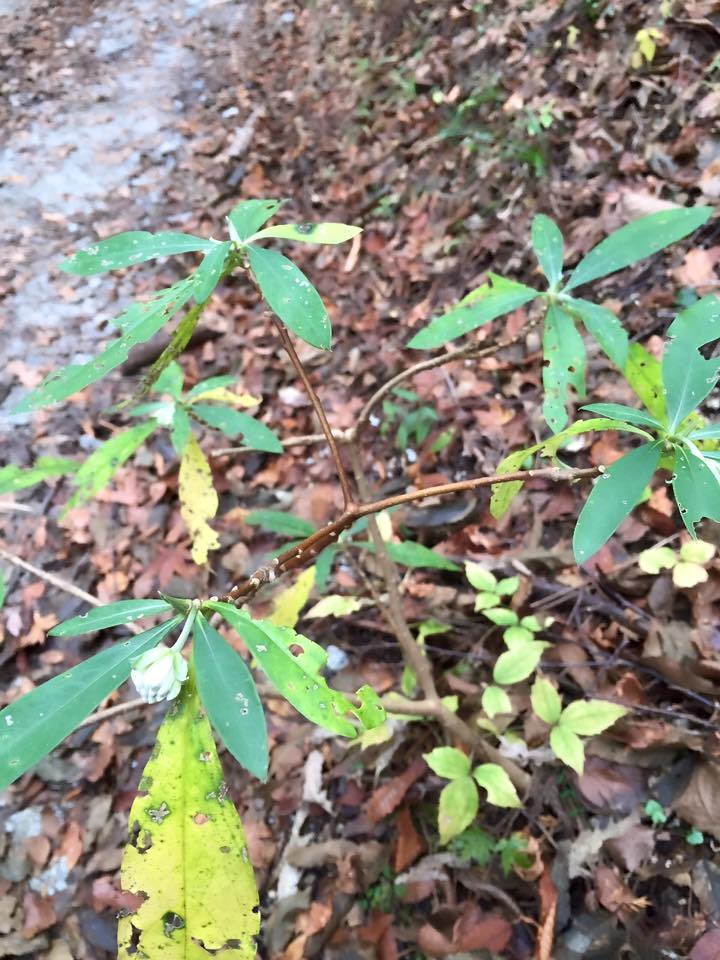

この写真は、山歩き2015年11月撮影

3つに別れている枝がわかりやすいと思います。

和紙と三椏──植物が文化になるとき

三椏は、古くから和紙の原料としても知られています。

とくに「奉書紙(ほうしょし)」や日本の紙幣など、

丈夫でしなやか、かつ美しい紙には欠かせない素材のひとつです。

三椏の繊維は細くてなめらか、

光沢もあり、にじみにくいという特性から、

書道や版画、細密画などにも向いています。

余談ですが、私は以前、埼玉県小川町という町に

短い間住んでいたことがあります。

実はこの小川町は、手漉き和紙の里として知られています。

小川町と隣接する東秩父村で作られている

「細川紙(ほそかわし)」は、

なんとユネスコの無形文化遺産にも登録されています。

登録されている和紙は全国で3つのみ。

それが、

-

「石州半紙(せきしゅうばんし)」〔島根県浜田市〕

-

「本美濃紙(ほんみのし)」〔岐阜県美濃市〕

-

そして「細川紙(ほそかわし)」〔埼玉県小川町・東秩父村〕

和紙の原料には三椏のほかにも、

楮(こうぞ)、雁皮(がんぴ)、

さらにはパイナップルや竹なども

使われることがありますが、

この無形文化遺産に登録された3つの和紙は、

いずれも楮のみを原料としています。

楮は繊維が長くて丈夫、光沢もあり、

透けるような美しい和紙を漉くことができるのだそうです。

だからといって三椏の存在価値が劣るわけではありません。

むしろ三椏はその柔らかさゆえに扱いやすく、

和紙の用途の幅を広げてきた“文化を支える植物”とも言えるのです。

ボタニカルライフプランナーとして感じること

植物を「摂る・育てる・つくる」という

ボタニカルライフの視点から見ると、

三椏は「つくる」を象徴する植物のひとつ。

手漉き和紙づくりの過程では、

人の手と自然の恵みが美しく重なり合い、

植物が一枚の紙へと変わっていきます。

その変化には、何度見ても

心を打たれるような感動があります。

庭先に三椏を植えれば、

春先に花が咲き、夏には青々とした葉、

秋には黄葉と、四季を通じて

私たちに豊かな表情を見せてくれるでしょう。

それは、植物とともにある暮らしの喜びそのものです。

小さな出会いから、豊かな暮らしへ

春の山道で出会った三椏。

その静かな佇まいは、自然と文化、

そして植物と人とのつながりを感じさせてくれました。

私たちボタニカルライフプランナーは、

そうした出会いのひとつひとつを大切にし、

暮らしにそっと取り入れていく役目を担っているのかもしれません。

次回は、同じ山歩きの中で心惹かれた、

もう一つの植物との出会いをお話しできたらと思います。

みなさんは最近、どんな植物と出会いましたか?

散歩道で見つけた草花や、道端の木の芽でも構いません。

よかったらぜひ、コメントやメッセージで教えてくださいね。

その一言が、あなたのボタニカルライフの

第一歩になるかもしれません🌿

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

私たちは、”緑のある暮らし”を提案しています。

ボタニカルライフにご興味は、ありませんか?

ボタニカルライフプランナー協会のことや

各種イベントなどのご案内を

配信させていただきます。

こちらよりご登録ください。

| ボタニカルライフプランナー協会ニュースレター | |

| お名前(姓) * | |

| お名前(名) * | |

| メールアドレス * | |

ボタニカルライフの歩き方

ボタニカルライフの歩き方